最近、日本では「防災省」を設立しようという動きも見られ、以前に比べ災害の被害が大きくなるに比例して我々日本人の「防災対策」の意識も格段と上がっていますが、アメリカではどのような対策をしているのでしょうか。

アメリカでは言うまでもなく「台風」や「地震」はなく、「ハリケーン」が主な災害ですが、本記事では「アメリカのハリケーン対策から見る日本との防災意識の違い」を徹底解説していきます。

「アメリカではハリケーンが頻繁に起きてかなりの被害を出すって聞いたけどどんな対策をしてるのかな?」

このような疑問にお答えします。

他国の防災対策から学べる事

日本は「自然災害大国」として国内外からしばしば言われますが、自然災害は当然のことながら日本に限ったことではありません。

特に最近の地球温暖化による温度の上昇による台風&ハリケーンの被害は世界で問題となっています。

そこで外国では災害時どのような対策を取っているのかや行政の危機管理体制を知ることによって、災害時に自分たちが取るべき行動や備えるための準備をここでは学びましょう。

また、日本の防災に対する意識と比較することによって「文化や考え方の違い」も知ることができるので一石二鳥と言えますね。

ハリケーンとは

アメリカ合衆国が熱帯低気圧の発生などの監視を担当している地域(北大西洋,北東太平洋,中部北太平洋)で,最大風速が 64kn(約 33m/s)以上の熱帯低気圧をいう。最大風速の強さにより,カテゴリ1から 5までの階級分けを行ない,最大風速が 34kn(約 17m/s)以上 64kn(約 33m/s)未満の熱帯低気圧は,トロピカル・サイクロン tropical cycloneと呼ばれる。2005年8月29日の早朝,アメリカのルイジアナ州に再上陸したハリケーン「カトリーナ」は,ルイジアナ州やミシシッピ州を中心にアメリカ史上最大級の自然災害をもたらした。

引用:ハリケーン

「ふむふむ、じゃあハリケーンとはアメリカ合衆国中部から南部にかけてと、メキシコ辺りに発生する熱帯低気圧のことで、ものすごい威力の風力を持っているものなんだな」

実際のハリケーンの画像

衛生で見た時のハリケーン「イサベル」

ハリケーンの被害

写真だけでも見るに絶えないものですが、ハリケーンの威力は台風と同様に凄まじいものであることが分かります。

日本に住んでいて台風は身近なものですが、「ハリケーン」となると、あまり想像が付きづらいものですよね。

アメリカとハリケーン

前述したようにハリケーンには5段階でカテゴリ分けされています。

| レベル | 風速 (Knot) | 風速 (mph) | 風速 (m/s換算) |

| カテゴリー1 | 64 – 82 | 74 – 95 | 33 – 42 |

| カテゴリ−2 | 83 – 95 | 96 – 110 | 43 – 49 |

| カテゴリー3 | 96 – 113 | 111 – 130 | 50 – 58 |

| カテゴリー4 | 96 – 113 | 111 – 130 | 50 – 58 |

| カテゴリー5 | 135以上 | 155以上 | 70以上 |

出典:https://unavailable.jp/science/hurricane/

カテゴリー3を超えるハリケーンを大型ハリケーンと呼びます。

アメリカでは、発生したハリケーン一つ一つに名前が付いています。

日本で言う「気象庁」のような機関があり、そこがハリケーンの命名をします。

ちなみにですが、実は台風も名前がつけられています。

日本では「台風◯号」というふうにその年に起きた台風を順番に数えていきますが、米メディア含む英語の新聞では台風も一つ一つ命名されています。

過去最大のハリケーン

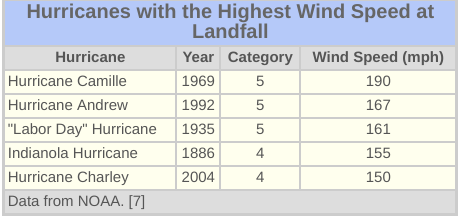

こちらの表は「過去最大風速を記録したハリケーン トップ5」ということですが、カテゴリー5はめったに起きません。

ちなみに最近で最も被害&死者をもたらしたハリケーンはフロリダ(マイアミの近く)で発生した「カトリーナ」です。

この表には載っていませんが、のべ1500人以上の死者を出しました。

日本とアメリカの災害対策

では次に日本とアメリカが行っている災害対策を実際に比較していきましょう。

学校編

日本の学校では

もしみなさんが日本の小学校に通っていたならご存知かも知れませんが、日本の学校では防災訓練を定期的に行い、「おかし」を徹底して教わりますよね。

また、僕が小学校に通っていた当時(2000年代前半)は台風が来るとなると朝に連絡網(電話)が回ってきて「今日は休み」の報告を受けてました(今ではスマホやインターネットで知れるのかな?)。

ちなみに学校が台風で休みになる基準は、

【大雨警報】

【洪水警報】

【暴風警報】

のいずれかが出た場合は「休みになる地域が多い」ということみたいです。

アメリカの学校では

ではアメリカはというと、もちろんのことながら避難訓練はアメリカの学校でも定期的に行われます。

僕がいた大学でも定期的に行われていたくらいでした。

火事やハリケーン対策の訓練を主にやりますが、日本の避難訓練より「ゆるい」です。

よく海外の人が日本の避難訓練の光景を見て、「軍隊みたいにやるんだね」という感想を言うことがあるくらい、アメリカ含む海外と日本の避難訓練の違いがあると言えます。

また日本とは避難訓練の概念が違いすぎる部分もあります。

というのも、アメリカの小学校では不法侵入者や銃乱射に備えた訓練をする地域もあります(少なくないです)。

また、米ソ冷戦時代には「核戦争」が起きた時の為に、学校備え付けの核シェルターに避難する訓練なども行われていました。

これこそ「軍隊みたいだね」と言ってやりたいですがこれが日本とアメリカの避難訓練の違いです。

では学校が休みになる基準ですが、こちらも日本同様「暴風雨警報」が発令した時点で休みになることが多いです。

僕がアメリカに行っていた時も一日だけハリケーンで大学が休みになりました(その時のハリケーンは近所のデカイ木を折りました)。

一般の場合

結論から言うと、日本とアメリカでは「行政の避難指示のスピード」が全く違います。

最近では西日本の大雨&台風の大規模な被害を受けて日本でもすぐに避難指示を出すようになってはきていますが、

つい最近までは、

「台風が来ていても会社に出社するのが当然」であり、むしろ遅刻したら「なぜ台風が来ているのを知っているのに早く家を出なかったんだ」というふうに怒られることもありました(実体験)。

電車やバスなどの交通機関も「ギリギリまで運行する」のが当たり前でした。

ちなみに日本の気象庁が出している避難のレベル別で見てみると、

避難勧告⇨「避難してください」というあくまで強制ではない

避難指示⇨「今から避難してください」という命令

避難命令⇨「避難指示」の時点で避難していないor逃げ遅れた人に対する避難の命令

出典: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/ame_chuui/ame_chuui_p8-2.html

つまり「避難指示」以降が命令ということですが、この強制力というのは実に曖昧で、実際に避難指示が出された地域の住民にアンケートを取った結果3%弱しか避難していなかったというのが現実です。

出典: https://www.asahi.com/articles/ASL8R63DML8RUTIL04X.html

やはりその背景にあるのは「台風が来てても仕事はできる」という概念が日本では「当たり前」ということですね。

実際に台風で学校は休みになるけど、社会人は普通に出社するのが当たり前という認識があります。

では一方アメリカはというと、ハリケーンが来た場合、学校同様に一般社会まで休みになることが多いです。

例えば、2012年12月にニューヨークを襲った「ハリケーン・サンディ」の場合は、ハリケーン到達以前から、オバマ大統領が会見でニューヨーク州全域に非常警戒宣言を発表し市内の地下鉄&バスまで停止しました。

37万人以上に避難命令が出て、もちろんほとんどの会社ではその日は休みでした。

世界の大都市 ニューヨークですらこの警戒の仕方です。

東京ではまず考えられません。

日本では、「◯十年ぶりの強い台風」が来ていても「まずは出社」して帰りは交通網がマヒしてるから、帰る方法をなくした人達でごった返す、というのがお決まりですね。

また、去年の9月に発生した「ハリケーン・イルマ」の時もトランプ大統領が「これまでで最大のハリケーンが現れた」と発表して、フロリダ州630万人(ありえない数です)の住民に避難命令を出しています。

これらのような避難指示により、経済的な被害は多大に出ますが、人的被害は最小限に抑えることができています。

日本とアメリカの防災対策の違いは

前述したように日本には3段階の避難指示レベル(①避難勧告②避難指示③避難命令)があるのに対して、アメリカでは”Mandatory Evacuation(強制避難命令)”をすぐに発令して晴れているうちから避難、または自宅待機にさせます。

そして非常自体宣言が出たら公共交通機関も全て停止になります。

こういった点を見てみると、アメリカにおけるハリケーン被害とアメリカの自然災害との向き合い方がわかりますね。

地震の時の日本人

3.11の東日本大震災はまだ記憶に新しいですが、その時の東北の方々の避難生活の様子や地震発生時の東京の方々の対応の仕方を見た海外の人は驚いた、という話は有名ですね。

日本文化独特の「譲り合う」精神や、小学生の頃から訓練している「おかし」などの考え方が災害時にはとても大切なんだ、と世界の人や我々日本人も学んだと思います。

その一方で、福島においての原発事故直後の政府の対応や大雨・台風時などの行政&企業の対応に関しては他国から学ぶことが多々あるのかな、といった印象です。

まとめ

ということで、本記事では「アメリカにおける防災対策&危機管理」をハリケーンの被害と共に見てきましたが、ここでもやはり文化の違いが面白い具合に現れているかと思います。

アメリカでは晴れているうちから避難命令を出し、やばくなってきたらすぐにインフラを停止させるというのは効率を最優先させているということが言えます。

自然災害に関しては今後もっと悪化していくのかな、という感じなので世界の国同士でお互いに学べたら良いのかなと思います。

コメントを書く