[su_box title=”はじめに” style=”glass” box_color=”#6d001d” radius=”10″]

アメリカ人「この間スピード違反で切符切られちゃってさ…」

僕「うわー…最悪だね」

アメリカ人「だから今度裁判所で戦ってこようかと思ってる」

僕「は??」

[/su_box]

当ブログ「ミナトのすゝめ」では度々アメリカについての記事を書いています。

ということで先日ツイッターでこんなことを発信しました⇩

アメリカは「訴訟大国」です。

数年前に喫煙が原因で亡くなった人の奥さんがタバコ会社を訴えて数億勝ったなんていうケースもあるくらい。

裁判に負けた場合のリスクが少なかったり、企業が裁判を嫌って賠償金で済ませることが多いことから、アメリカでは訴えたもん勝ちみたいなとこがあるんですよね

— マサヤ🇺🇸ミナトのすゝめ (@masaya_minato) June 28, 2019

「起訴大国」で知られるアメリカですが、実際にアメリカ人はすぐに裁判を起こします。

「コーヒーをこぼしてやけどした」

「タバコを吸っていて肺がんになった」

「お化け屋敷に行って怖すぎてショックを受けた」

「グーグルマップを見ていて事故を起こした」

笑ってしまうようなものばかりですが、これらの裁判はふざけていたりなにもお金目当てでやっているものばかりではありません。

当事者たちはいたって真面目です。

ではアメリカではなぜこんなにも多くの人たちが裁判を起こすのでしょうか。

本記事ではこんな疑問に対してお答えしていきます。

アメリカに裁判が多い理由

まずはアメリカではどのくらいの人が年間実際に裁判を起こしているのかを見てみましょう。

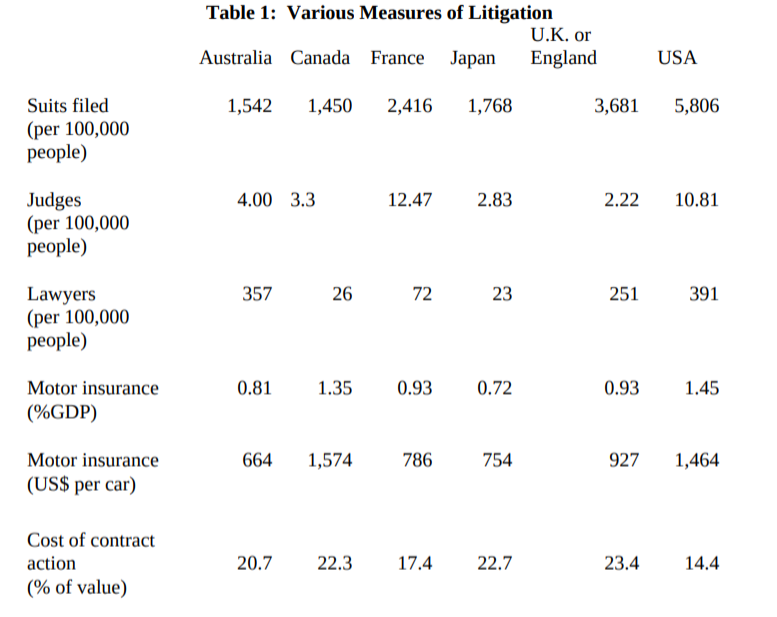

出典:JOHN M. OLIN CENTER FOR LAW, ECONOMICS, AND BUSINESS

こちらのハーバード大学の統計を見てみてもわかるようにアメリカの裁判の数は日本や他の国と比べて圧倒的です。

日本では10万人中約1800件なのに対して、アメリカは3700件という数字が出ていますね。

弁護士の数に関してもアメリカは日本の20倍近くですね。

上でも書いていますが中には「ふざけてるんじゃないか」というような裁判も存在します。

では次は実際に「なぜアメリカに裁判が多いのか」というのを見ていきましょう。

①日本⇨着手金 アメリカ⇨時給制

「アメリカは弁護士費用が安いの?」と言えばそうではないのですが、日本とは弁護士費用の体系が異なります。

例えば日本で裁判を起こそうと思ったらまず弁護士に相談します。

その際にまず「着手金」というのを払います。

これは弁護士によっても異なりますが、大体が50万ほどです。

一度着手金を払えば何度でも電話相談や会って相談することも可能です。

しかしまとまったお金が最初に必要となるということですね。

一方でアメリカは「時給制」が一般的です。

弁護士に相談する時間によって払う額が決まります。

最初にまとまったお金が必要ないというのが、アメリカでは裁判のハードルを低くしている要因でもあります。

②成功報酬制

「勝つまで無料」

アメリカではこのように「成功報酬制」を実施している弁護士の方も多くいます。

一見素晴らしい広告のようにも思えますが、勝った後にとんでもない額を請求されることも珍しくないのが現実です。

また、これはアメリカにおいての問題点でもあります。

当然弁護士の方にも生活があります。

勝てば大金を得られますが、勝たなければ一円の報酬もないのでどんな手段を用いても勝ちに行きます。

このような状況では当然弁護士の倫理は低下していきますね。

③弁護士の数

上でご紹介している統計を見てもわかりますが、アメリカは他国と比べ弁護士の数が圧倒的に多いです。

そこで何が起きているのかと言うと、「過剰競争」が半端のないことになっているのが現実です。

上の「成功報酬制」がいい例ではありますが、アメリカの弁護士は「なんとしてでも」顧客を手に入れようと必死になります。

「勝つまで無料」と言った広告はいわば詐欺的なものですね。

またこれは有名な話でもありますが、「アメリカの交通事故現場には必ず弁護士が現れる」とよく言われます。

つまり、弁護士が救急車の後を追いかけて被害にあった方に「裁判の話を持ちかける」ということですね。

このようにして、アメリカの弁護士は「仕事を見つける」わけです。

これが事実かどうか、よくある話かどうかはわかりませんが、これはアメリカの弁護士業界においての過当な競争をよく表しているとも言えます。

④敗訴者負担制度

日本もアメリカも弁護士費用は各自が支払うということが原則として決められています。

しかし、アメリカには「敗訴者負担制度」というものが広く認められています。

つまり、裁判に勝った場合相手側に弁護士費用を請求できるというものです。

こちらに関しても裁判へのハードルをだいぶ低くしている要因でもありますね。

⑤法律扶助制度

こちらもコスト面の違いです。

アメリカはこの「民事扶助制度」というものが世界で最も整っているとも言われています。

「民事扶助制度」とは生活困窮者や裁判を起こすのに十分な理由があるけど経済的な余裕がない人を国が支援する制度のことです。

つまり、ある審査に通れば国が弁護士費用、起訴費用を負担してくれる制度のことです。

アメリカでは、人種の違いによる貧富の格差、人種差別によるヘイトクライムや社会的に不利な人のためにこの制度が世界のどの国よりも整っています。

つまり社会的に弱い人に対しての制度が整っているということでもあります。

⑥司法⇨弱者の味方

上でご紹介していますが、「肺がんになった人の家族がタバコ会社を訴えた」というケースは本当の話です。

実際にタバコ会社を起訴する例は1980年代から頻繁に起こっていて、1994年には喫煙者6人がタバコ会社に対し約20兆円ほどの損害賠償を求めました。

その後1997年には39州の州政府検事総長と禁煙団体がフィリップモリスなどのアメリカを代表するタバコ会社の間で42兆円の和解金が成立しました。

これにより全米でタバコのパッケージに健康に対する注意書きが義務化され、喫煙を煽ったり健康被害を軽視するような広告も禁止されました。

これらの裁判が原告に有利になったのは、司法がタバコ会社に対して「内部資料」の提示を求めたところにありました。

日本ではこのように企業や組織の内部資料を司法が求めることはほとんどありません。

実際に日本でもアメリカと同じようにタバコ会社を訴えた例はあります。

しかし、原告(訴えた側)の主張は通ることはなく、内部資料の提示などは行われませんでした。

これはタバコ会社に限らず、すべての組織VS民間の裁判で同じというのが現実です。

つまり、司法の立場に関して「日本とアメリカでは違う」ということが言えます。

アメリカの司法は弱者の味方です。

⑦陪審制度

陪審制度とは一般の国民がランダムで陪審に選ばれる制度のことを言います。

陪審制度の歴史は中世ヨーロッパまでさかのぼり、現在でも元イギリス連邦であった国々で広く行われています。

アメリカの陪審制度もイギリスの植民地時代に始まりました。

日本では「裁判員制度」といいますが、アメリカの陪審制度とは少し違います。

簡単に説明するとこのような違いですね。

アメリカは徹底した陪審制度を行っています。

つまり陪審制度では一般の国民の判断のみということになります。

結果的に裁判自体が企業や組織よりも一般の人に対して共感がいくようになるということが言えます。

逆に言えば感情的な裁判内容の場合、判決が偏ることが多々あるということが陪審制度の短所でもありますね。

⑧多文化&多人種

最後の理由は少し抽象的かもしれませんね。

けれど最終的には「アメリカは多文化&多人種の国だからこそ争いが多い」ということが言えるかもしれません。

というのも、アメリカでは「みんな違う価値観を持っている」ということが社会の前提です。

「こんなこと当たり前だよ」

「こんなことありえない」

日本では同じ価値観を共有していることが当たり前かもしれませんが、アメリカではみんな同じということはありえません。

これがあるからこそアメリカは色々な面で改善や工夫をしているとも言えます。

「タバコ吸ったら肺がんになるのは当たり前」という価値観はある人にとっては通用しない⇨だったらパッケージや広告の仕方を変えよう。

こんな感じですね。

ある意味でアメリカで裁判が多い理由というのは、社会的弱者や少数派に寛容だったり、考え方が柔軟な結果なのかもしれませんね。

⑧が飛んで⑨になっています。

学校のディスカッションのお題で、マサヤさんの記事を時々参考にさせていただいています。読みやすくて面白いテーマ、ありがとうございます。

ありがとうございます!

訂正しました(^_^;)

これからも宜しくお願いします^^